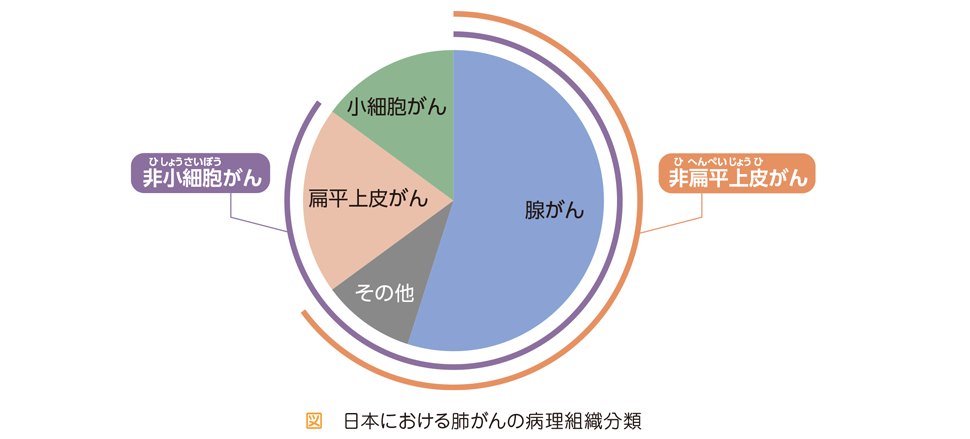

肺がんの中で,頻度の高いものとして腺がん(過半数),扁平上皮がん(約3割),小細胞がん(約1割)が知られています。喫煙との関連が強いものは扁平上皮がんと小細胞がんです。治療の観点からは小細胞がんと非小細胞がんの2つに大別し,また非小細胞肺がんでは治療薬の選択を目的に扁平上皮がんと非扁平上皮がんに分けられます。

A

●肺がんの病理組織分類(図)

がん細胞が集まったかたまりをがん組織といいます。がん組織などを顕微鏡で検討する学問が病理組織学です。肺がんの病理組織分類には,世界保健機関(WHO)分類や日本肺癌学会分類などがあります。いずれでも,肺がんは10種類以上に分けられていますが,頻度の高いものとして腺がん,扁平上皮がん,小細胞がんが知られており,そのほかはまれな肺がんです(図,Q10参照)。まれな肺がんの中で,大細胞がんは以前は頻度の高い肺がんとして知られていましたが,近年手術検体のような大きな組織でのみ診断されることになり,頻度は大きく低下しています。

病気のひろがりや症状の出方,治療の効きやすさなども,この病理組織の種類によって少しずつ違います。したがって,気管支鏡検査などでがん組織を採取して,どの種類の病理組織に分類されるかを決定することが非常に重要です。病理組織の分類は,腺がんが過半数を占め,扁平上皮がんが約3割,小細胞がんが約1割といった割合になります。喫煙との関連が大きいのは,扁平上皮がんと小細胞がんです。また,肺がんは治療の効きやすさや進行速度の違いから,小細胞がんとそれ以外の非小細胞がんに大別することになっています。さらに薬剤の効果や副作用の違いから,非小細胞がんを扁平上皮がんとそれ以外の非扁平上皮がんに分けることもあります。