病気により経済的な負担が増えたり,生活や仕事に制限が生じて収入が減少した場合に利用できるさまざまな制度があります。

ご自身に適した制度について詳しくお知りになりたい場合は,遠慮なく病院の「医療相談室」や「がん相談支援センター」の医療ソーシャルワーカーにお声かけください。

治療の内容により医療費が高額になることがありますが,患者さんの所得や年齢により医療費負担の軽減が可能です。

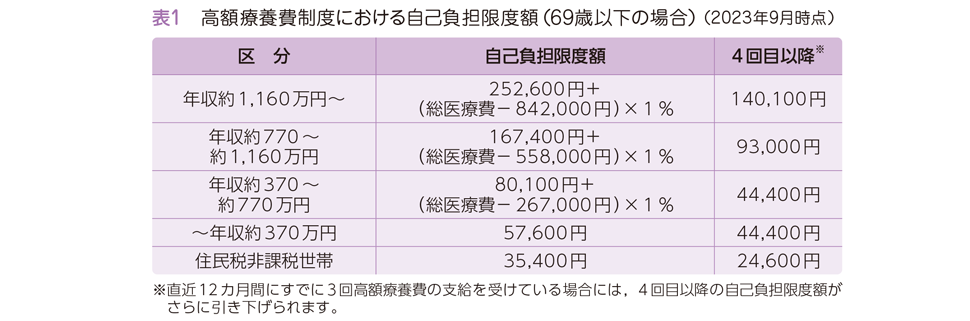

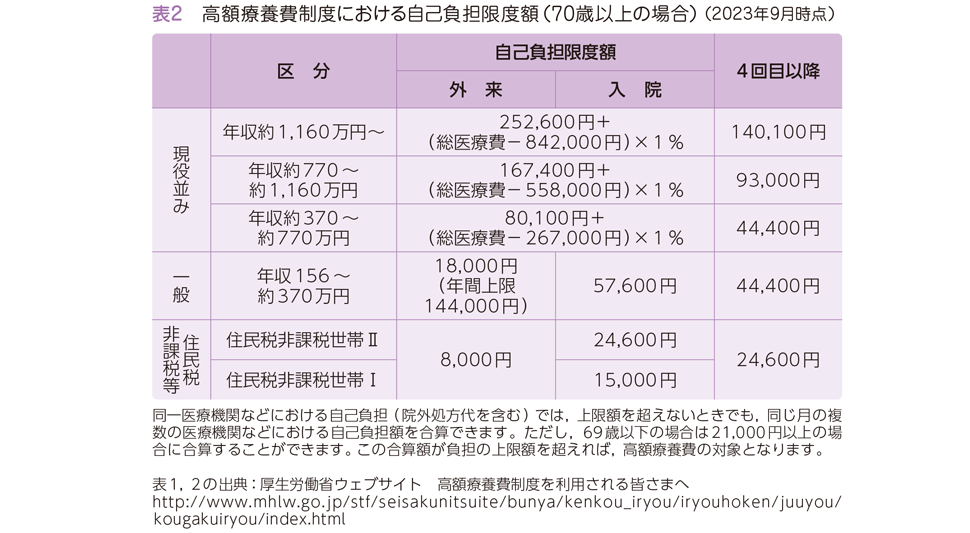

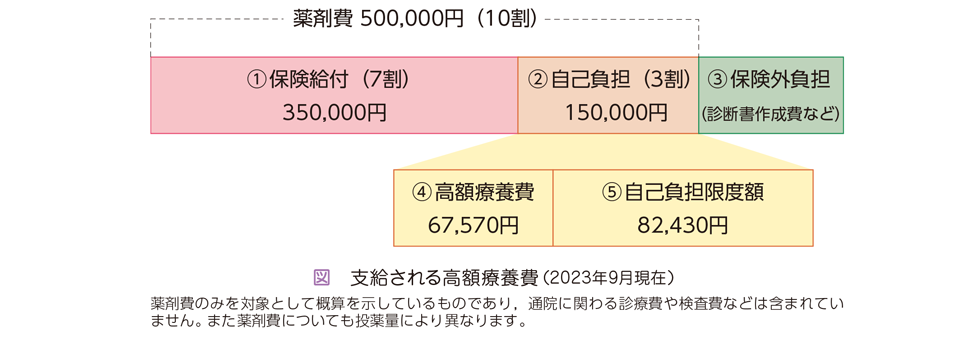

医療費の負担を軽減するために,第一選択肢となるのは「高額療養費制度」です。高額療養費制度は,年齢や所得に応じて定められた1カ月(暦月)あたりの自己負担限度額(表1,2)を超えた場合に,超えた分が2~3カ月後に払い戻される制度です(図の④高額療養費)。

高額療養費制度を利用する場合は,以下の条件に該当する必要があります。

①暦月ごと(月の1日から末日まで)の計算

②同一の医療機関で支払った医療費が対象(歯科は別計算)

③外来と入院は別計算

④入院した際の食事代・差額ベッド代などの保険適用外の費用は対象外

※なお,高額療養費制度は2年前までさかのぼって請求することが可能

また,69歳以下の方は限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで,1カ月(1日から末日まで)の請求金額は自己負担限度額となり,前述した払い戻しの手続きは不要となります。なお,限度額適用認定証の交付対象となるのは70歳未満,70歳以上で年収370万円以上,住民税非課税世帯の患者さんです。それ以外の方は健康保険証の提示にて,自己負担限度額(表2)までの請求となりますので,ご安心ください。

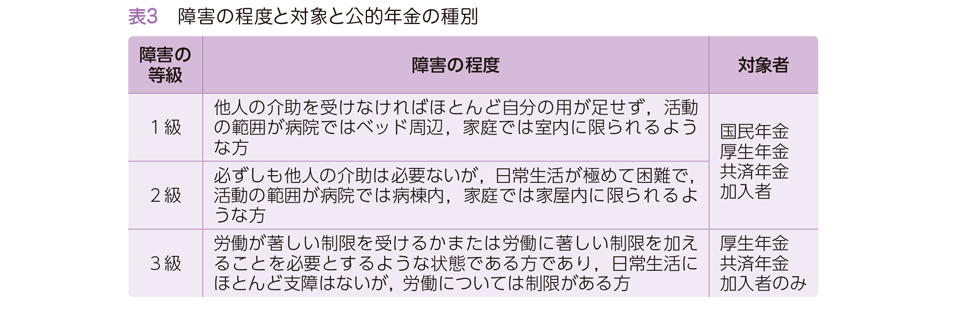

障害年金は,20歳以上65歳未満の方が,病気や怪我により日常生活に介助が必要な状態となったり,仕事の休職や復職を繰り返す等,生活や仕事が制限されるようになった場合に,要件を満たしていれば受給できる可能性があります。

障害年金の申請には,下記の用件を満たしている必要があります。

①初診日(申請の原因となった病気や怪我について,初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に公的年金(国民年金または厚生年金)に加入していること

②障害認定日に障害等級の状態に該当していること(表3)

原則,初診日から1年6カ月経過した日となりますが,在宅酸素療法を開始した場合には,開始日が障害認定日として認められるなど,例外もあります。

③保険料の納付要件を満たしていること

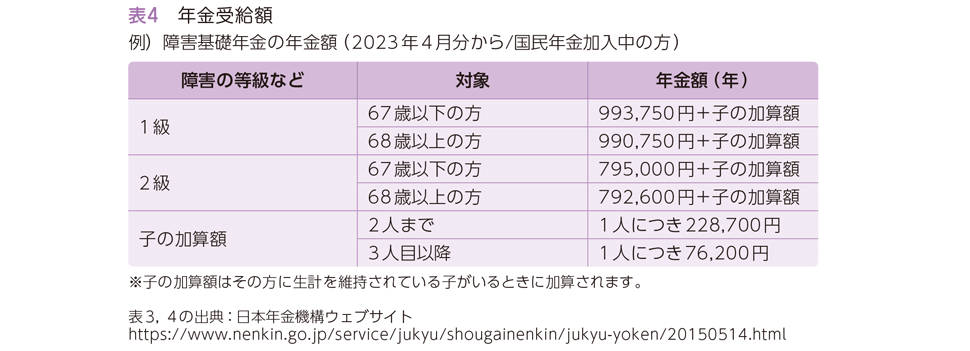

なお,受給できる年金額は,初診時に加入している公的年金の種別や障害の程度,配偶者や子といった家族状況により,金額が異なります。例として国民年金加入中の方が障害年金を受ける場合の年金額をお示しします。(表4)

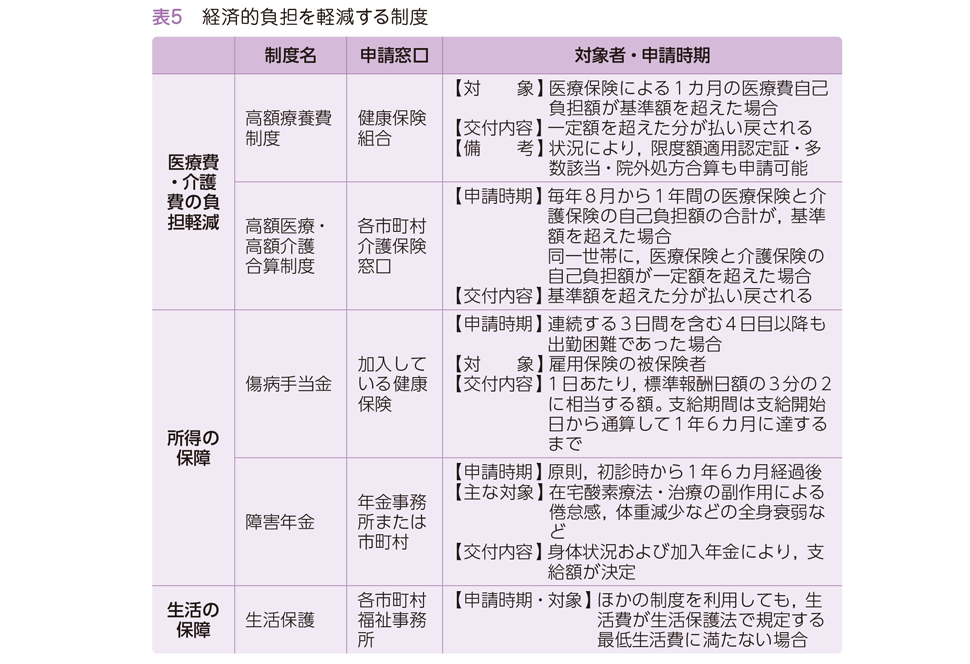

高額療養費制度以外にも,就労中の方が病気療養のために休業した際に支給される傷病手当金(Q19)など,患者さんや家族の加入している保険や所得に応じて,①医療費助成制度,②所得保障制度,③生活保障制度で構成される社会保障制度が整備されています(表5)。

なお,これら社会保障制度は法改正に伴い,内容が変更になることがありますので確認が必要です。最近では,仕事と治療の両立の観点から,2022年1月に傷病手当金の支給要件の改正が行われました。従来の支給期間は「支給開始日から1年6カ月」(共済組合を除く)でした。支給期間中に治療が一段落して出勤し給与が支払われた場合も,その期間も支給期間に含まれることになり,1年6カ月を過ぎてから再度,同一の病気により仕事に就けなくなっても,傷病手当金を受給することはできませんでした。今回の改正後は,支給期間が「仕事を休んで実際に支給を受けた期間を通算して1年6カ月まで」に変更されました。

ご自身に適した制度について詳しくお知りになりたい場合は,遠慮なく病院の「医療相談室」や「がん相談支援センター」の医療ソーシャルワーカーにお声かけください。

より詳しい情報・最新の情報については下記を参照ください。

- 参考情報

タイトルをクリックするとWEBページへうつります。