私たち医療者が,がんの診断を受けて間もない皆さんにお伝えしていることは,「がんと診断されても,すぐに仕事を辞めないで」ということです。がん治療による身体の変化により,仕事の継続には一定の工夫が必要になることはありますが,さまざまな支援制度を活用しながら仕事と治療を両立している方は少なくありません。まずは治療に関する情報の理解を深めつつ会社と相談してみましょう。また,厚生労働省のホームページでは,会社と担当医との情報共有に役立つ書式なども入手が可能です。これらの支援制度も上手に活用してください。

なお,担当医や看護師,がん相談支援センターでも仕事と治療の両立に関する相談が可能です。遠慮なくご活用ください。

がん治療を経験された方が,診断直後の気持ちを「診断直後は,自分が何に悩んでいるのか,何がわからないのかもわからない状態です。たくさんの“どうすればいいの?”が,実際の優先順位に関係なく走馬灯のように頭の中を流れてしまって,なかなか考えがまとまりませんでした」と振り返ることがあります。今まさに,あなた自身も「仕事はもう続けられないだろう」「お金はどうしよう」とさまざまな心配ごとが頭の中を駆けめぐっている状況かもしれません。

まず,お伝えしたいのは「がんと診断されても,すぐに仕事を辞めないで」ということです。がんの治療は,がんの部位によって方法も期間も,副作用も異なります。治療を受けることで,どのように生活や仕事に変化が生じるのかについて正しい情報を得てください。そのうえで,休職・復職にあたり必要な手続きを知りたい場合などは,遠慮せず,担当医や看護師,がん相談支援センターをご活用ください。今は,「仕事のことも病院に相談できる」時代です。病院で活動するサポーターも上手に活用しながら仕事と治療の両立を実現してください。

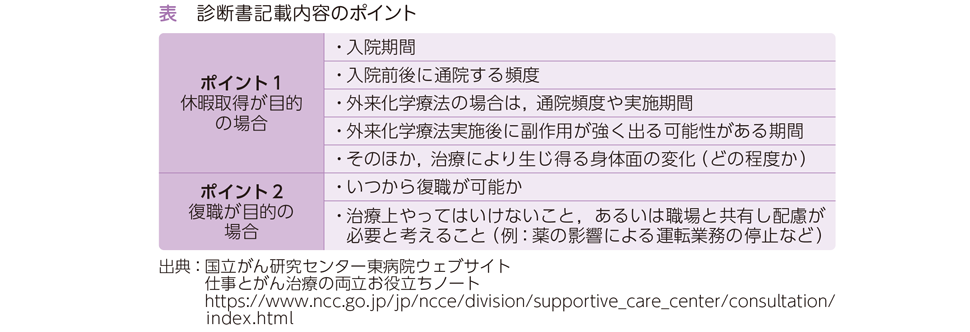

担当医に診断書の作成を依頼する際には,診断書提出の目的に沿った記載をお願いしましょう。診断書作成を病院事務経由で主治医に依頼する場合は,診断書作成の依頼書などに下記(表)の要点を添付しておくとよいでしょう。

また,会社に所定の書式がない場合は,厚生労働省が作成した様式を活用するのもひとつの方法です。

なお,2018年より,ご本人と事業主・主治医が診断書等を用いて情報共有を行いながら仕事と治療の両立について計画を立てることについて公的医療保険が適用されました。公的医療保険の適用となるのは,事業所に産業医もしくは総括安全衛生管理者,衛生管理者,安全衛生推進者,保健師が所属しており,主治医と連携した場合に限られます。詳細は,がん相談支援センターにお尋ねください。

病気や怪我のために会社を休み,事業主から十分な報酬が受けられない場合に,その間の所得保障として「傷病手当金」が支給されます。対象となるのは,協会けんぽ,組合健保,共済組合等に加入している被保険者本人となります。

<支給要件>

以下の条件をすべて満たしたときに支給されます。

- ①業務外の事由による病気や怪我の療養のための休業であること(自宅療養の期間についても支給対象となります)

- ②仕事に就くことが難しいこと

- ③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(連続する3日間を含めて4日以上仕事を休んだ場合に,その4日目から支給)

- ④休んでいる期間について給与の支払いがないこと(給与が支払われていても,傷病手当金の額よりも少ない場合は,その差額が支給されます)

<支給期間>

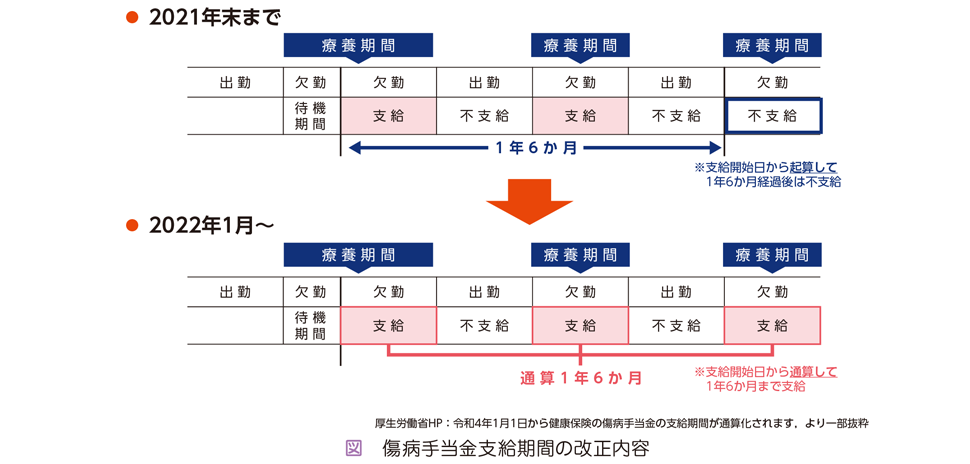

傷病手当金が支給される期間は,2022年1月1日より,支給を開始した日から通算して1年6カ月に変わりました。なお,2022年1月時点で傷病手当金の受給権がある方(2020年7月2日以降に傷病手当金の受給を開始した方)で,出勤に伴い不支給となった期間がある場合,その期間を延長して傷病手当金を受給することが可能です(図)。

<支給金額>

1日あたりの金額:支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準月額を平均した額÷30日×3分の2

- ※支給開始日以前の加入期間が12カ月に満たない方の支給額は,次のいずれか低い額を使用して計算します。

- ①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均

- ②標準報酬月額の平均値

- 例)30万円:支給開始日が2019年4月1日以降の方

<問い合わせ・申請窓口>

加入している各健康保険組合もしくは協会けんぽ,各共済組合になります。

復職に必要な手続きは職場ごとに異なります。職場によっては,診断書の提出後に産業医などの産業保健スタッフや上司との面談を設ける場合もありますし,面談を実施しない職場もあるようです。

まずは,早めに,病気療養中の職員が復職する際の一般的な流れと,提出に必要な書類を確認しておきましょう。とくに診断書の作成は,医療機関により2週間程度の時間を要する場合があります。作成を依頼する際には,担当医(あるいは書類担当の事務)に,いつまでに診断書が必要か期日を伝えることも大切です。

現在,一部のがん診療連携拠点病院において「長期にわたる治療等が必要な疾病をもつ求職者に対する就職支援事業」が実施されています。具体的には,ハローワークの就職支援ナビゲーターが,がん診療連携拠点病院に定期的(例:2週間に1回)に出張し,就職支援ナビゲーターとがん専門相談員が協働して,患者さんの治療状況をお伺いしつつ,その体調や通院状況に配慮した求人情報の提供や調整を行っています。あわせて,就職活動応募書類の作成や面接の受け方のアドバイスはもちろん,以前とは異なった業種で働くことを希望している方には,その仕事の採用状況(景気動向)や職業訓練の情報をお伝えするなど,就職準備の支援も実施しています。

なお,この事業は2024年4月時点で47都道府県の283病院,4診療所,2サロンに配置されています。すべての医療機関に配置はされていませんが,設置医療機関においては,その医療機関に通院していない患者さんからの相談にも対応していることが多いようです。上手に活用してください。

- 参考情報

タイトルをクリックするとWEBページへうつります。

職場と担当医との情報共有に用いる診断書の様式など

事業実施安定所および連携先拠点病院等一覧

仕事を続けながら治療を受ける際に役立つ情報を掲載

(令和5年度厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業「がん患者の治療と仕事の両立・就職支援プログラム実装化のための研究―持続可能な体制づくり―」班作成)

傷病手当金の概要が図解されています