これまで臨床病期(ステージ)Ⅰ期から一部のⅢ期までの患者さんに対しては,手術を先行することが多く行われてきましたが,手術の治療成績をさらに向上させるため,近年では手術の前(手術前治療についてはQ60をご参照ください),あるいは手術の後に切除した肺やリンパ節を顕微鏡で評価(これを病理病期といいます)して,完全切除できたとしても,病理病期ⅠA3~ⅢA期の患者さんには再発予防を目的とした内科的な治療(術後補助療法)を追加することがあります。

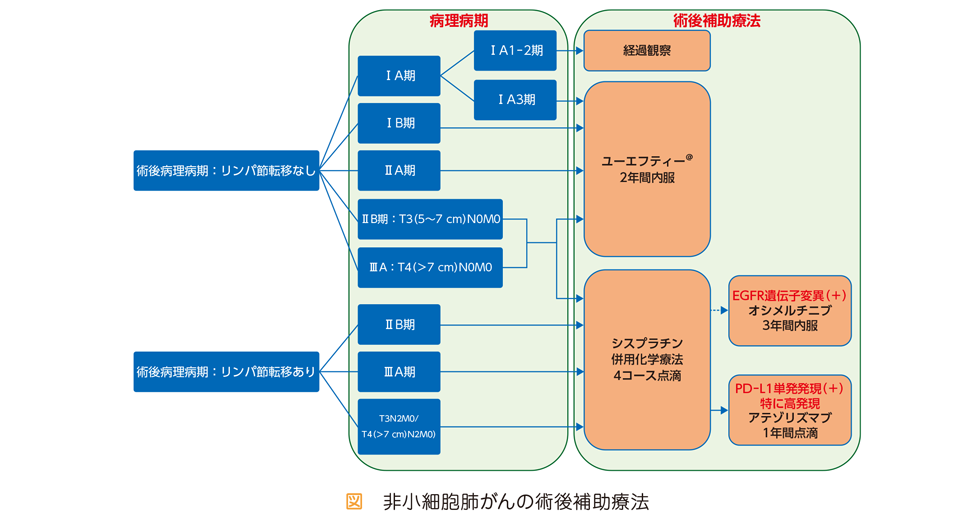

臨床病期 (ステージ)Ⅰ期から一部のⅢ期までの患者さんは,手術を中心とした治療が最も治療効果が期待できますが,たとえ手術を行っても残念ながら再発することがあります。手術で目に見える範囲では取り切れても,顕微鏡レベルでがん細胞が一部,からだの中に残ってしまったり,すでに肺以外の離れた場所(遠隔)にわずかに転移が始まっているときがあるからです。一度再発すると完全に治すことが難しくなるため,再発予防を目的として,手術後に薬物治療(細胞傷害性抗がん薬や分子標的治療薬,免疫チェックポイント阻害薬)による補助療法を追加することが必要になることがあります。切除した肺やリンパ節などは,すべて顕微鏡で詳細に観察され,がんのひろがりを確認して術後の病期(病理病期)が最終確定されます。手術後の治療の必要性は,その病理病期に基づいて検討されます(図)。

病理病期がⅠA期,ⅠB期,ⅡA期の腺がんの患者さんがユーエフティⓇという抗がん剤を2年間内服すると,内服しない場合に比べてがんの大きさが3 cm超の腺がんでは約10%の5年生存率の上乗せ効果があったという,わが国の研究結果があります。複数の研究による解析においても,がんの大きさが2 cmより大きい腺がんにおいては,約5%の5年生存率の改善が得られることが明らかとなり,現在ではがんの大きさが2 cmより大きい腺がん(ⅠA3,ⅠB,ⅡA期)の術後にはユーエフティⓇ を服用することが勧められています。腺がん以外の組織型の場合はその有効性が少し弱く,したがって選択肢のひとつとして提案することとなっています。ユーエフティⓇ は通常2年間毎日内服します。点滴の抗がん剤に比較して,副作用は軽いことが多いですが,食欲不振・吐き気・下痢・口内炎・色素沈着・血液検査の異常が認められることがあります。また,抗凝固剤のワルファリンなど注意が必要な飲み合わせがあるので,服用中の薬は医師や薬剤師に報告してください。

病理病期Ⅱ・ⅢA期の患者さんでは,手術を行った後に補助化学療法(細胞傷害性抗がん薬を用いた点滴での化学療法)を行うと,再発を防止して,肺がんで死亡する危険性が低くなることが証明されています。シスプラチンともうひとつの抗がん剤(とくにビノレルビン)との併用で行う点滴治療が勧められており,手術単独治療に比べて5年生存率はⅡ期で12%,Ⅲ期で15%程度の改善を認めます。一方,日本の報告ではこれらの追加治療が原因で起こる死亡のリスクは約0.3%程度とされています。加えて,この病理病期ⅡB・ⅢA期(TNM分類第8版)の患者さんのうち,PD‒L1タンパクの発現が陽性の方においては,シスプラチン併用化学療法による術後補助化学療法を行った後に,アテゾリズマブという免疫チェックポイント阻害薬を1年間追加投与することで,約30%再発が抑えられるという研究結果が2021 年に報告されました。この研究結果から,完全切除された病理病期ⅡB・ⅢA期で腫瘍細胞におけるPD‒L1タンパクの発現がある方,特に高発現の方に対して,シスプラチン併用化学療法後にアテゾリズマブ単独療法を行うことが勧められます。

病理病期Ⅱ・ⅢA期の患者さんのうち,遺伝子検査でEGFRという遺伝子に変異が見つかった患者さんに対しては,シスプラチンを主体とする術後補助化学療法施行後に,EGFRチロシンキナーゼ阻害薬(オシメルチニブ)を3年間内服することで,再発のない生存期間ならびに全生存期間を延長させることができたという研究結果が報告されており,手術によって完全切除されたEGFR遺伝子変異陽性の病理病期Ⅱ・ⅢA期の患者さんでは,細胞傷害性抗がん薬による術後補助化学療法後にオシメルチニブを3年間投与することが推奨されます。また,細胞傷害性抗がん薬の投与が困難な方には化学療法なしのオシメルチニブ投与も検討されます。

術後補助治療は,あくまで手術での完全切除後の追加治療という位置づけですので,年齢や体力,基礎疾患(持病),各種臓器機能によっては行えない,あるいは益よりリスクが上回ると考えられるためにお勧めできない場合があります。治療効果と起こり得る副作用,治療費,治療期間などを考慮したうえで,担当医とよく相談して決めましょう。