画像で胸腺上皮腫瘍が疑われ,周囲の臓器への浸潤や転移が無い場合は,手術で腫瘍を摘出して診断します。周囲への浸潤や転移があり手術が難しい場合は,CTガイド下針生検などを行い,腫瘍組織の一部を採取して診断します。いずれにしても,診断を確定するためには,何らかの方法で腫瘍組織の一部または全部を採取し,病理診断を行う必要があります。

重症筋無力症による筋力の低下や貧血,あるいは検診の胸部X 線写真がきっかけで前縦隔に異常な影が指摘された場合,胸腺腫・胸腺がんを含む縦隔腫瘍の診断に向けた詳しい検査が行われることになります。

縦隔腫瘍の診断には画像診断と病理診断の両方が必要です。

画像診断では胸部CTと胸部(縦隔)MRIが行われます。胸腺腫と胸腺がんはともに内部に空気や水の成分を伴わない(充実性の)腫瘍です。腫瘍の周囲の正常部分へのひろがり(浸潤)は胸腺腫で弱く,胸腺がんで強いことがわかっています。

画像診断で周囲へのひろがりや本体から離れた腫瘍(転移)が存在しないと判断される場合は,全身麻酔下で手術によって腫瘍を摘出し,その手術検体で病理診断が行われます。手術が難しいと判断される場合は,病理診断のためにCTを撮影しながら局所麻酔をして皮膚から針を刺して組織を採取するCTガイド下生検が行われます。胸腺腫と胸腺がんでは使用する抗がん剤が異なるため,術前に薬物療法が必要と考えられる場合も,CTガイド下針生検で確定診断をつけることがあります。

病理診断において,胸腺腫は,正常リンパ球が腫瘍の中にどのくらい含まれているかという点と,腫瘍細胞の姿かたち(形態)を中心にタイプA,タイプABなどに細かく分類されます。胸腺がんは,その組織型にしたがって細かく分類され,一番頻度が高いのは扁平上皮がんです。

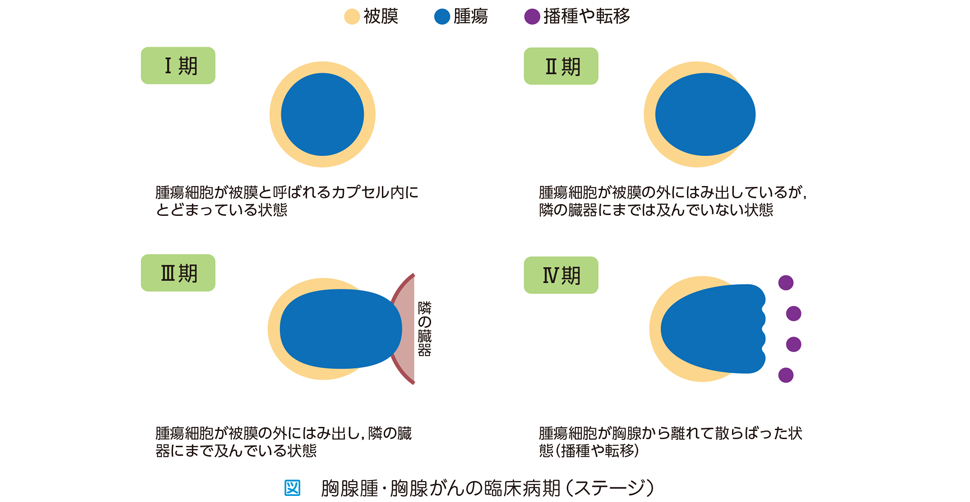

胸腺腫・胸腺がんも病変のひろがりの程度を臨床病期(ステージ)で表します。臨床病期の分類方法は3種類(正岡分類,正岡‒古賀分類,UICC‒TNM分類)あり,いずれを用いてもⅠ~Ⅳ期までの4段階に分類されます。3種類の分類で少し病期の定義が異なりますが,大まかに分けると図のようになり,腫瘍が被膜と呼ばれるカプセルの中にとどまっているかどうか,カプセルの外に出ていて周囲の血管や臓器にまで浸潤しているかどうか,さらに本体から離れて散らばっているかどうかにより臨床病期が判別されます。