肺がんの手術では, 肺がんが存在している肺の解剖学的構成単位である肺区域や肺葉を切除すると共に, 周囲のリンパ節を郭清(周囲の脂肪組織と共にしっかり切除すること)することが基本となります。しかし, 実際には患者さんの肺がんの病状や体力などによって切除する範囲や創の場所・大きさが異なってきます。担当医の説明を良く聞いて, 理解した上で手術を受けましょう。また, ご自身の希望を伝えて, 相談することも必要です。

肺は,左右の胸腔(箱のような空間)にひとつずつ入っており,右は上・中・下の3肺葉,左は上・下の2肺葉に分かれています(図1左)。さらに,肺葉は肺区域という小さな単位に分かれ,右肺は10区域,左肺は8区域に分かれます(図1右)。肺がんの手術ではがんを発生している区域,肺葉またはそれ以上を切除し,あわせてがんの転移の可能性がある周囲のリンパ節も切除(郭清といいます)することが標準的です。肺葉切除となるか,肺区域切除となるかは,ご自身のがんの病状によって決まります。さらに,実際に切除する範囲は最終的にはがんの病状と身体的負担とのバランスで決定されますので,さらに大きく切除したり(拡大切除),逆に小さく切除したりすることもあります(縮小手術)。

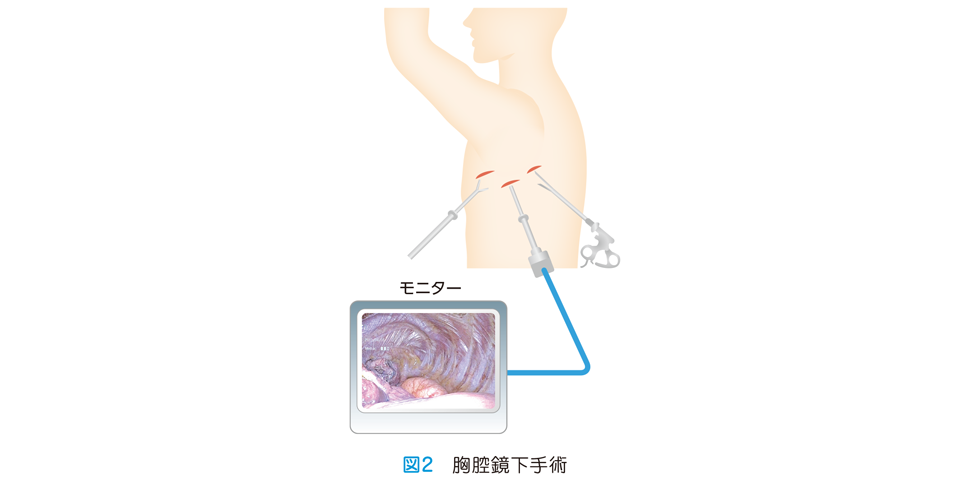

手術は全身麻酔で行われます。従来は皮膚を15 cm以上大きく切開し,肋骨の間を器械(開胸器)で開いて行うものが主流でしたが(標準開胸),最近は,主な切開は8 cm以下にとどめ,胸腔鏡という直径0.5~1 cmで長さ30 cmくらいの棒状のビデオカメラを肋骨の間から挿入して,テレビモニターで観察しながら行う胸腔鏡下手術(video‒assisted thoracic surgery:VATS,図2)が主流となっています。テレビモニターと小切開創からの観察を併用する場合(胸腔鏡補助下手術)と,テレビモニターの観察だけで手術する場合(完全鏡視下手術)があります。創の数で分類する言い方もあり,複数の孔で行う方法(マルチポータルVATS)とひとつの小切開創からのみ手術を行う胸腔鏡手術(ユニポータルVATS)とに分かれます。孔の数や大きさは形美性や創の痛みにも関わりますが,手術の難易度にも影響します。また,2018年の保険適用以降,ロボットを用いた胸腔鏡手術(robot‒assisted thoracic surgery:RATS,図3)が全国的に普及しつつあります。手術の方法にはそれぞれ利点と欠点があり,細かな手術手技やその対象などは外科医や病院によって多少異なります。また病状によっても手術の方法は変わってきますので,担当医の説明をよく聞いて相談しましょう。また,手術は呼吸器外科専門医呼吸器外科医としての知識,経験,技量を認定された医師で,外科専門医を取得後,さらにその上位の専門性が必要とされる外科専門医のひとつ。呼吸器外科専門医は下記のウェブサイトで検索できます。のいる施設で受けることが望ましいでしょう。出血量はおおよそ数mLから200 mLくらいまでで,通常の手術では輸血が必要になることはあまりありません。手術時間は病状や手術の方法により異なりますが,おおむね2~4時間程度です。肺を切除した後の部分には血液や空気がたまるので,ドレーンと呼ばれる管を入れて吸引します。この管は,通常手術後1~4日くらい入れておきます。

手術の後は,数日以内に酸素吸入がいらなくなり,元気な患者さんは手術の翌日から歩行も可能となります。また,ひとつの肺葉を切除した場合,肺活量が2~3割減少しますが,1年以上経つと術前と同じくらいまで回復することもあります。通常の日常生活の範囲内では,大きく損なわれるものはあまりありません。趣味の範囲であれば,軽度の運動も十分可能です。手術後の生活や生活上の注意点などはQ62を参照してください。

- 参考情報

タイトルをクリックするとWEBページへうつります。