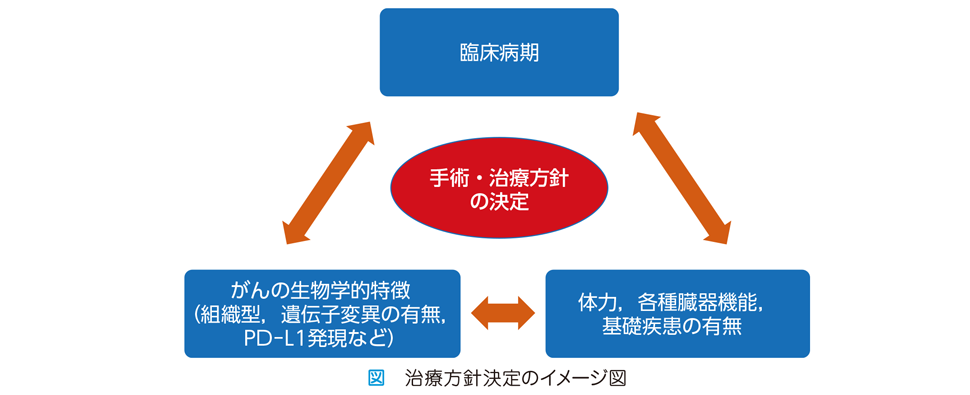

外科治療(手術)が望ましいか否かの医学的判断は肺がんの生物学的特徴(組織型や遺伝子変異の有無,PD‒L1 タンパク発現の有無等),病変のひろがり(臨床病期),全身状態(体力や手術に耐えうる臓器機能があること)で決まりますが(図),最終的には患者さんの意思が尊重されます。また,手術の前あるいは後,もしくは前後の両方に薬物療法を中心とした周術期治療が入ることもあります(Q59, Q60参照)。手術と薬物療法を含めた治療をどう組み立てるか,ということも病状によって異なります。外科医からしっかりと説明を聞き,相談し, 充分に納得をしてから治療を受けましょう。

手術の原則は,外科的にがんのあるところをすべて取り除くことで, がんを完全に治すことを目標にしています。したがって, 手術の対象となるのは肺がんが片側の胸(胸腔)の中にとどまっている(Ⅰ期からⅢ期の一部:TNM分類 第8版, 第9版)ということが大きな条件になります。ただ,近年は薬物療法の劇的な進歩により全身治療の一環として,少数個転移のみ認めるⅣ期肺がんに対する局所治療としての手術が勧められる特殊なケースもあります。胸の外に転移がないかどうかについては全身のPET,骨シンチグラフィや脳のCT・MRI,肝臓のCTや超音波などで調べます。非小細胞肺がんの場合は,原発巣の近くのリンパ節(肺門リンパ節)にのみ転移している場合は手術が可能ですが,原発巣から遠く離れたリンパ節(縦隔リンパ節)にまでひろがっている場合には,さらに遠くにも転移している可能性が高いので手術だけで治療を行うことは望ましくありません。この場合,手術とほかの治療法を組み合わせたり,手術以外の治療法(たとえば化学放射線療法)を選択したりします。一方,小細胞肺がんは進行のスピードが速いこと,薬物療法の効果が比較的期待できることから,手術の対象はリンパ節転移がないⅠ期(TNM分類 第8版, 第9版)のみに限られます。

肺がんは細胞の形や並び方等でいくつかの組織型に分かれます。その中で, 前述のとおり小細胞肺がんでは手術になるケースが少なく, 組織型で治療法が変わります。また, 遺伝子変異の有無やPD‒L1タンパク発現の有無によっては手術の前, あるいは手術後に薬物治療を加えることがあります(詳しくはQ59, 60を参照してください)。したがって, がん細胞の生物学的な特徴によって治療法が変わります。

安全に切除することが可能な体力・臓器機能があるということが3つ目の条件となります。肺の手術により肺活量は必ず小さくなりますので,手術に耐え得る呼吸機能があるか,手術後の生活に重大な支障が生じないかの評価が必要になります。肺機能が低い場合には通常の手術を断念せざるを得ない場合があり,その場合は標準切除とされる肺切除量よりも少ない体積の肺を切除する縮小手術や放射線療法など手術以外の治療法を選択することになります。近年, 放射線治療の技術が向上しており, 手術に劣らない良好な治療成績も報告されています。2024年6月には先進的な治療法である陽子線治療が一部の肺がんにおいて保険診療が出来るようになっています。手術ができないからと言って,必ずしも根治性が著しく劣るというわけではなく, 病状によっては充分に根治が望める場合があります。また,心臓や肝臓・腎臓などの機能が低下していたり,基礎疾患(持病)の多い患者さんでは重篤な合併症を起こす危険性が高く,手術ができないこともあります。一般に高齢の患者さんでは,重要臓器の機能が低下していますが,個人差が大きく,単に年齢だけで手術の可否の判断がなされることはありません。高齢の方でも臓器機能をよく評価してから判断されます。