肺にがんができると,まず発生した場所で増殖します。その後,周囲の組織に侵入したり,がん細胞が血液あるいはリンパの流れに乗ってほかの臓器にひろがったりします。肺がんは同側や反対側の肺,骨,脳,肝臓,副腎,肺門リンパ節,縦隔リンパ節に転移することが多いです。転移していても症状がなく気づかないこともありますが,転移した腫瘍が大きくなると症状があらわれます。

肺は全身から血液が集まる臓器で二酸化炭素を放出し新たに酸素を受けとるガス交換の場です。これとは別にリンパ系という主に免疫機能を担うネットワークも張りめぐらされているので,肺にできたがんはほかの臓器にひろがりやすいと考えられています。がん細胞がたどりついた臓器で定着することを転移といいます(Q1用語解説参照)。転移したがんが小さいうちは画像検査で見つかることがありますが,症状がないことがほとんどです(無症候性転移)。転移による症状は,肺がんが転移した場所と,その大きさによって変わってきます。

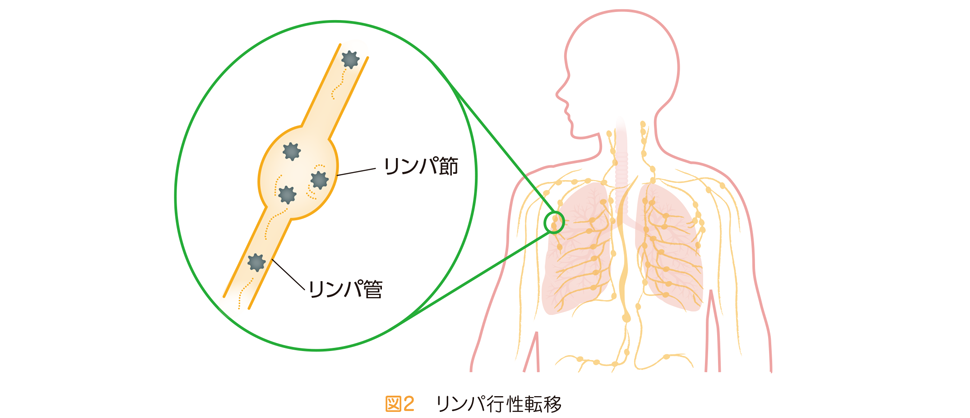

血液を介した転移を血行性転移,リンパの流れを介した転移をリンパ行性転移といいます。これとは別に,もともと発生した場所でそのまま増大し,近隣の臓器に病変がじわじわひろがることがありますが,転移ではなく浸潤といいます。

血行性転移の頻度が高いのは,同側や反対側の肺,骨,脳,肝臓,副腎(腎臓の上に左右ひとつずつある)などです(図1)。リンパ行性転移では,肺がんは最初に近くのリンパ管に侵入した後,リンパの流れに乗って,次のリンパ節に転移します。つまり病変の一番近いリンパ節,肺門リンパ節,縦隔リンパ節,反対側のリンパ節の順にひろがります(図2)。

自覚症状がないまま知らないうちに転移したがんが大きくなっていて,突然症状として現れ肺がんと診断されることもあります。たとえば骨に転移した場合には転移した場所に痛みが起こることがあり,骨折をきたすこともあります(病的骨折)。とくに背骨などに転移した場合,骨折により脊髄を圧迫し,手足の麻痺にいたることがあります。

脳に転移すると,頭痛や吐き気のほか,脳卒中のような症状や,けいれん発作を起こすことがあります。脳を包む膜にがんがひろがると,意識がぼんやりする,頭痛や吐き気といった髄膜炎のような症状が出ることもあります。肝臓に転移した場合には黄疸が出ることもあります。

肺を覆う胸膜にがんがひろがると,胸に水がたまって息苦しさを感じるようになることがあります。また,心臓の周囲に水がたまると息苦しくてあお向けで寝ることができないというような症状が出る場合もあります。

転移については無症状であっても,画像検査などによる定期的なチェックが必要です。転移の検査は,がん治療と同時に行うことも,また治療の合間にも行うことが可能です。検査方法はQ11,転移したがんの治療法についてはQ54,55 を参考にしてください。