地方独立行政法人 北九州市立病院機構 理事長

中西 洋一 先生

肺がんを治すという夢に向かって ~医学と人生は患者さんから教わった~

新型コロナウィルスが肺がん医療にもたらしたもの

新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行されて一年経ちましたが、現在の病院の様子はいかがでしょうか?

私が北九州市立病院機構 理事長に就任した翌年からコロナ禍が始まりました。公的医療機関の使命として、地域の新型コロナ感染症対策の中心的役割を担ってきました。様々な難問・課題に直面してきましたが、現在は何とか平常を取り戻しつつあるように思います。

医療体制はコロナ禍以前に戻ってきた感じでしょうか?

医療においても社会経済活動においても制限がなくなってきており、一般の方々のコロナに対する心の持ちようも変わってきたと思います。ただ、私共の病院でも高齢の方や免疫弱者をはじめ、そこそこの数の患者さんを受け入れています。感染者が再増加している地域もありますし、小規模なクラスターはあちこちで散発的に発生しているため、コロナ感染対策は引き続き必要で、完全に戻ったとは言えません。

新型コロナウィルスの流行は肺がん診療への影響も大きかったでしょうか?

新型コロナ感染症が拡大したために、がん検診の受診率が低下しました。私達の病院でも肺がんを含め、早期がんの手術件数が減少しましたし、最近では進行したがんの患者さんの受診が増えるなど、影響はありました。世界的にも、検診受診率の低下や治療の遅れによるがん死亡増加が懸念されるという報告が相次いでいます。ただ、肺がん死亡の年次的推移等が明らかになるには、もう少し時間が必要だと思います。

波乱万丈な幼少期・青年期

さて、このインタビューシリーズでは生い立ちなどについても伺っています。中西先生は、どういう幼少時代を送られていたのですか?

福岡県の直方市の生まれです。炭鉱で栄えた街として知られており、家業は砂糖の卸問屋でした。甘いものは、厳しい労働環境に身を置く炭鉱労働者に好まれていたので、事業も順調で幼少時は裕福であったと思います。ただ、砂糖の専売制度が撤廃されたことや、主要エネルギーが石炭から石油に移行していったことにより、家業は急速に傾きました。住み込みの従業員も減っていくなかで、小学校入学早々から家業を手伝い始めました。

どのようなご苦労がありましたか?

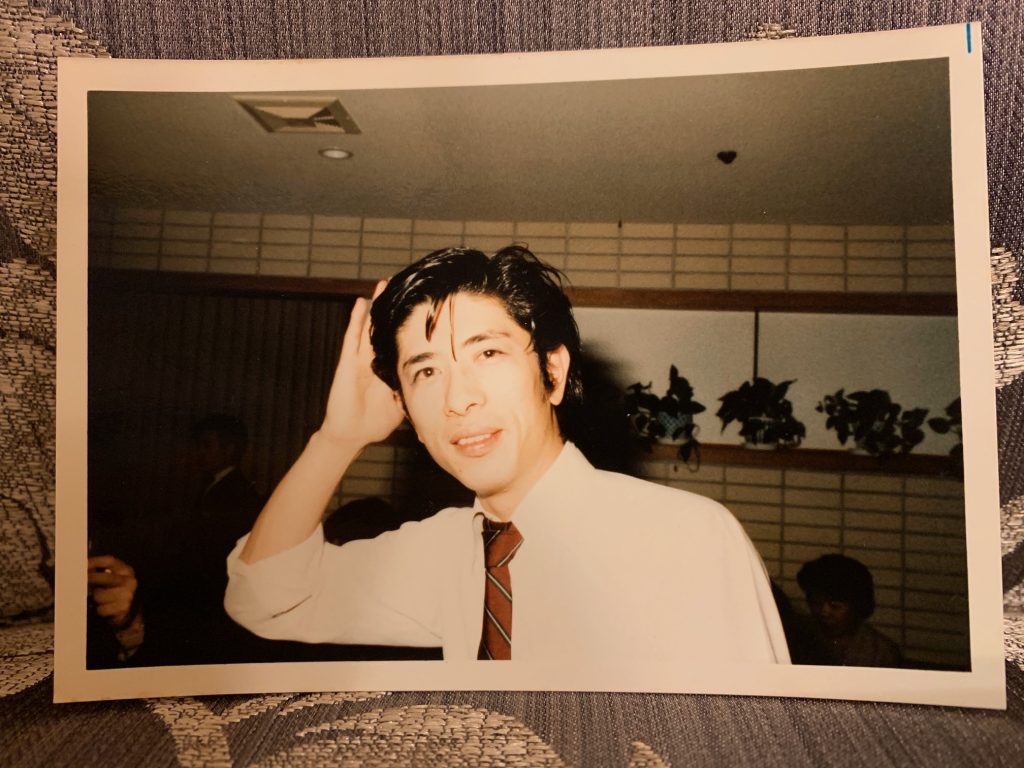

苦労という実感はありませんでした。しかし、写真でもわかるかと思いますが、家業が傾くのをきっかけに身なりも随分変わりました。帰宅すると作業服に着替えて、大人用の自転車の荷台に生イーストを積み込み、一件一件パン屋に売って回る仕事を始めました。当時は、売掛の集金は盆暮れだったのですが、その集金の手伝いもやっていました。特に年末は、寒空の中、子供が何時間も外で待つものだから取引先も手ぶらで返すわけにはいかなかったのでしょうか、大人が集金するより成果が出ていたようです。親の戦略だったのかもしれません(笑)。そういえば、父親から最初に教わった漢字は、旧仮名遣いの数字でした。「難しい字を使えば領収証をごまかさんやろう」という言葉を今でも記憶しています。また、4年生の時に大金を持って手形を落としに行った時の騒動も今となっては思い出深いです。

それからもご苦労は続くのでしょうか?

その後、砂糖屋に加えて、酒の小売り、化粧品販売などを始め、私は小学校5年生の時に保険代理店の仕事をするなどして、経済は徐々に向上してきました。当時は苦労という感覚はまったくありませんでしたが、商売人にだけは絶対ならないと思いました(笑)。

中学・高校生時代は、家業の手伝いも減り、クラブ活動、生徒会活動、それに勉強も頑張っていました。

そこから医師を目指し、九州大学の医学部に進学されたのですね。

中学・高校生時代の反動でしょうか・・・実は高校までとは違い、大学ではまともに授業に出席もせず、落語研究会の活動や他学部の友人と麻雀に明け暮れたという学生時代を過ごしていました。当時は同級生であった光冨先生(元日本肺癌学会 理事長)を存じ上げませんでした(笑)。

社会の公器としての学会にしたかった

医師になってから呼吸器内科医、肺がん医療を目指された理由はなんだったのでしょう?

呼吸器感染症に興味があったことから呼吸器内科医を目指したのですが、当時、呼吸器内科医が診療する患者さんの半分以上は肺がんでした。肺がんは未だ厳しい病気ではありますが、当時は治らない、治せない病気でしたから、諸先輩からは私が肺がんを専門にすることへの反対もありましたが、その声が逆に肺がんへの思いを後押ししてくれたように思います。

そこから日本肺癌学会での活動が始まるのですね。

NCI(米国国立がん研究所)への留学を経て、帰国後には日本肺癌学会との関わりが始まりました。シンポジウムでの発表の機会や、様々な委員会の活動に従事する機会をいただきました。、2010年に理事長に就任し、その後第57回日本肺癌学会学術集会を主宰させて頂きました。

理事長に就いてからは、様々な取り組みを始められたのではないでしょうか?

もっと社会と連携し、日本肺癌学会を開かれた組織にするべきだと思っていました。日本肺癌学会は肺がんを専門とする医師が中心となっている組織ですが、NPO法人(特定非営利活動法人)ですので、社会貢献をより積極的に行うべきだと思っていました。

その考えの下で、適切な肺がん医療を社会全体で創り上げていくことを目指し、患者さんとそのご家族、メディア、企業の方々など、肺がん医療に関わるすべての関係者が参加する組織、「肺がん医療向上委員会」を2013年に設置いたしました。

初めての取り組みには、様々なご意見もあったのではないでしょうか。

学術的活動だけに専念すれば十分とか、企業と組むのは学術団体のやるべきことではないとか、様々なご意見があったことも確かです。ただ、丁寧に説明し、まずは自己完結型の事業運営をすることで賛同いただきました。お陰で、外部への情報発信も行うことができ、企業との連携も生まれ、財政的な問題の解決にも寄与したのではと思っています。

家族の思いを優先した患者さん

学会での患者さんとの連携、また、中西先生は臨床試験についてもお力を注いでこられたと思います。このようなことにつながった経緯はなんだったのでしょうか?

思い出深い患者さんがおられました。

1990年代に日本で開発されたイリノテカンという抗がん剤が登場した頃のことです。この患者さんはイリノテカンでの治療を希望されましたが、ご家族は東京の病院での新薬治験(第Ⅰ相試験)への参加を希望されました。ご本人は新薬の臨床試験に参加したとしても助からないだろうと思っていたようですが、残されるご家族の希望に添うことを優先され、自身の最期を自身のためでなく家族に悔いを残さないことを望んで、臨床試験へ参加されました。

患者さんの選択を聞いてどのように思われましたか?

どういう生き方をするか、どういう死に方をするか、肺がん、病気を診るだけではわからない患者さんのそれぞれの思いがあることを実感しました。その後、肺がん医療向上委員会で出会う、故 山岡 鉄也さん、故 久光 重貴さん、そして長谷川 一男さんなど、患者として肺がん医療の向上に関わる皆さんのお話を聞いて、医療者、学会と患者さんとの対話や連携はより重要になってくるとの思いを強くしました。同時に、肺がんを専門とする医療者としての無力感も抱き、薬剤開発の重要性、日本ではまだまだ一般的とは言えなかった臨床試験にももっと積極的に取り組まなければと思いました。

臨床試験グループの結成

駆け出しの助手時代に、大学の先輩医師に反対されながらも医局関連の若手医師を中心に臨床試験グループを立ち上げました。その後、九州全体で協働することができました。ただ、新しいことに取り組む際には、いろいろなご意見や異なった立場をとられる方々がおられます。臨床試験グループを九州全体でとりまとめていくことは、なかなか大変で、調整に難渋しましたが、最終的には皆様の理解をいただき、LOGIKという臨床試験グループの結成に漕ぎ着けることが出来ました。今ではWJOG(西日本がん研究機構)をはじめとした複数の臨床試験グループとの連携にも至っています。

求められるゴールは忘れずに

長い間、肺がん医療に関わってきた立場から、後進に向けてのメッセージはございますか?

教授になった時、自分に求められるものはなんだろうと悩んだことがあります。

専門領域の肺がん研究に特化し、世界に業績を発信する医局にすることは魅力的です。教授になれば、それが出来るような気もしました。しかし、私の本来のあるべき姿勢は、名声を得ることではなく、すべての呼吸器疾患を安心して任せることのできる優秀な臨床医を養成することだと思い至りました。そのためには、若い教室員には、広い視野と良識を持ち、患者と家族に心から信頼されるーそんな医療者になって欲しいと思っています。もちろん、その一環として医学研究に励むことも素晴らしいことです。医師として成長する過程では、様々な困難に直面することもあるかもしれませんが、なぜ自分は医学の道を選んだのかという初心は忘れずに。そして、肺がんをはじめとした呼吸器疾患に対峙しているのは医師だけ、医療者だけでないことを理解し、患者さんを含めた社会との連携は常に頭の片隅において欲しいと思います。

最後になりますが、患者さんやご家族へのメッセージをお願いいたします。

現在の肺がん医療の進歩を加速させた理由の一つには、患者さんや患者会の力が大きかったと思います。チーム医療という言葉が浸透して久しいですが、その中心は患者さんです。しかし、これまでの活動を通じて教えられたことは、患者もチームの一員であることーすなわち、医療者、患者とそのご家族、そして社会全体が一つのチームとして、共通の敵である肺がんと戦うことを目指すことが重要だと思います。実際に、肺がん領域では少なからずその成果を生んできたように感じます。これまで同様に、これまで以上に、常に「共に在りたい」と思います。

本日はインタビューご協力ありがとうございました。

こちらこそ、有難うございました。