順天堂大学附属順天堂医院呼吸器外科/広報委員会委員長

鈴木 健司 先生

マッキンレー未踏の領域へ 世界最高峰の肺がん診療を目指して

導かれるように進んだ、医師への道

鈴木先生が医師を目指された、そもそものきっかけについてお聞かせください。

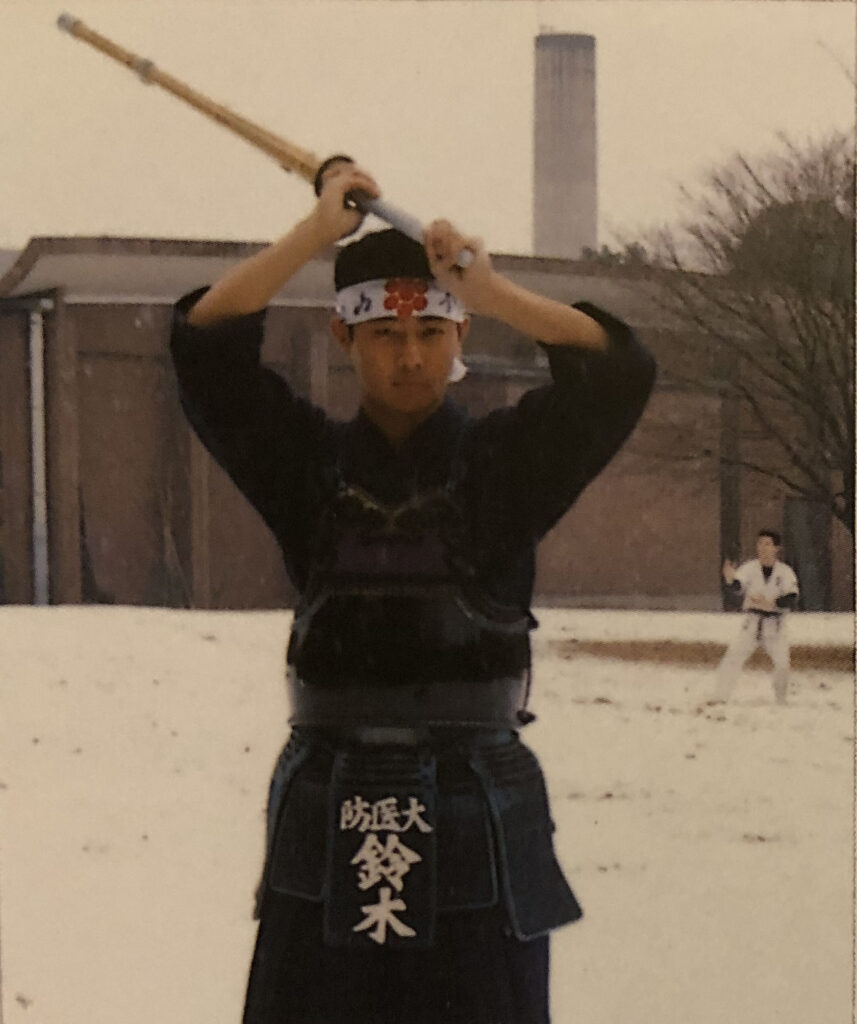

実は、もともと崇高な動機があったわけではありません 。子供の頃は体が弱く、小学校の先生に「武道をやりなさい」と勧められ、剣道を始めました 。なぜ剣道だったかというと、私の母が「柔道場は隣の接骨院と組んで、わざと骨を折って儲けているに違いない」という(半分冗談だと思いますが)考えの持ち主でして(笑) 。

そんなわけで剣の道に進み、心身を鍛えました 。

家系に医師は全くおらず、むしろ理工系に進み、砂漠の(不可逆とされた)熱エネルギーを使ってエネルギー問題を解決しようと京都大学を目指していました が、たまたま防衛医科大学校に合格し、そこから医師の道が始まりました 。

長嶋茂雄の大ファンで、常にボールとバットをもっていた

防衛医科大學校時代はどんな学生生活でしたか?

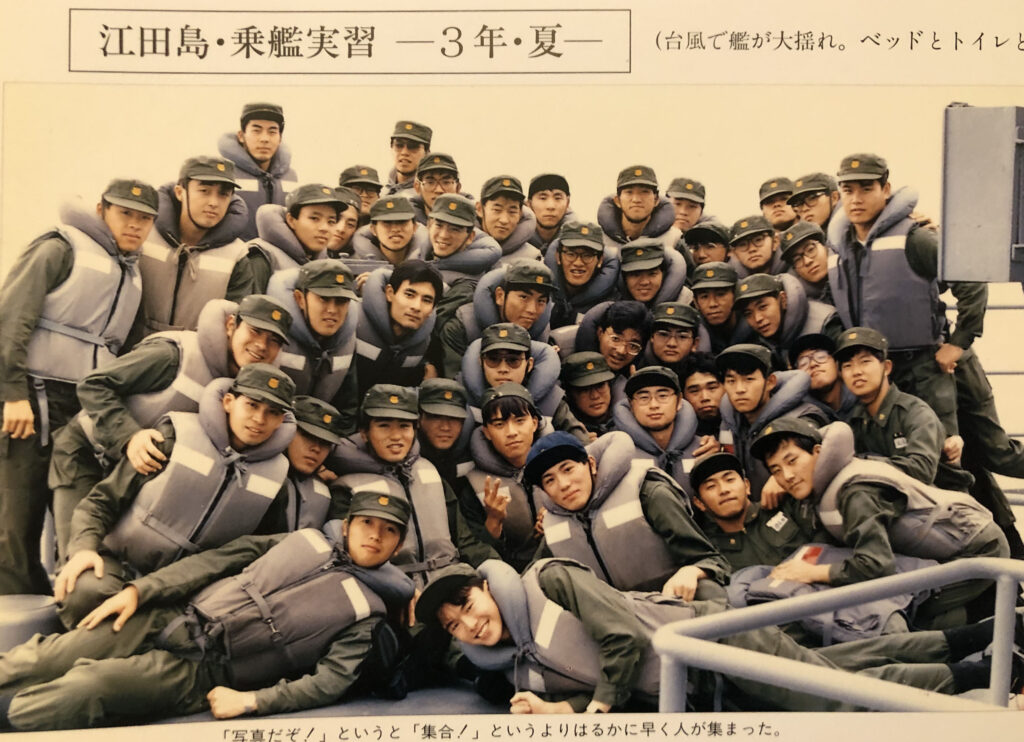

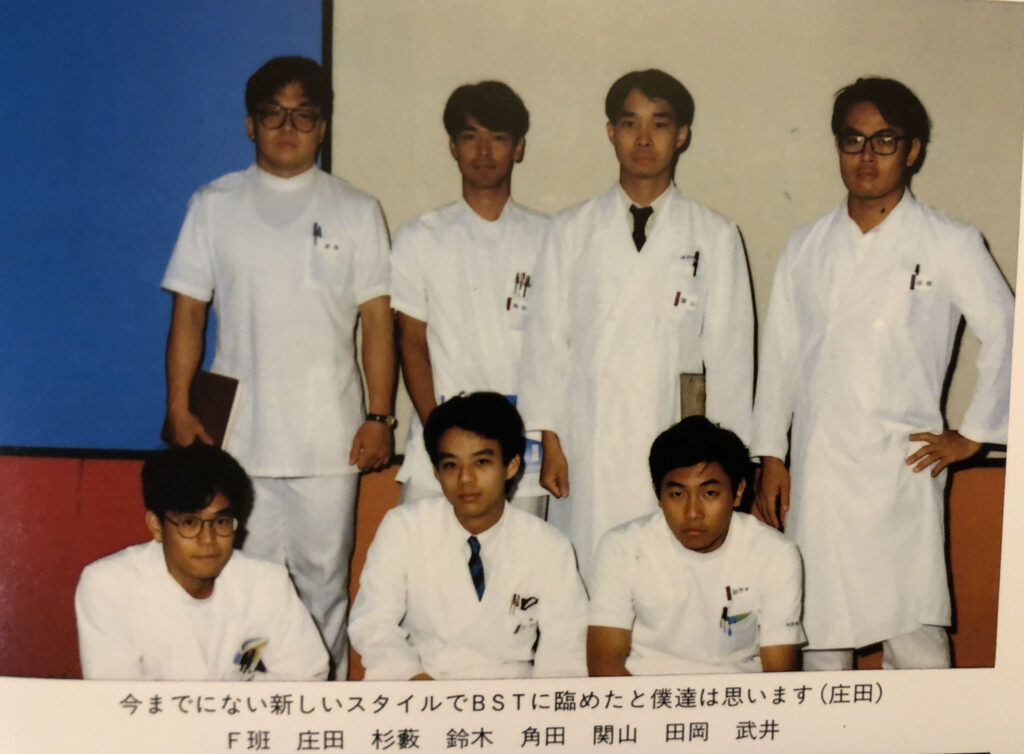

防衛医科大學校は、防衛庁(当時)が所管する唯一の医科学校で、つまり私の学歴は高卒ということになります。私は11期生でしたが、開学当初の一桁の期生には、旧帝国大学や慶應義塾大学などの医学部を辞退して入校した天才的な先輩が多く、当時の教官からは「君たちのような駄馬は勉学あるのみだ!他に時間を割いている場合ではない。君は剣道をしているのか?頭を叩かれるたびに脳細胞が1000個ほど破壊されることを知っとるのかね?」といった調子でかなり絞られたのを覚えています。その中でも、私は同期から「廃人」と呼ばれる存在でした(当初は「俳人」と呼ばれているのだと勘違いしていましたが)。

コロナ禍でロックダウンが話題になりましたが、当時の防衛医大は平日、敷地外への外出が許されず、アルコールも敷地内のPX(軍隊の酒場)で夜8時までという生活でした。いま思えば、ロックダウンそのものでしたが、だからこそ、あの環境で6年間同じ釜の飯を食った同期は、かけがえのない仲間です。

関東医歯薬銃剣道大会では初優勝。卒業時に五段

同期の桜

呼吸器外科、そして「肺がん」という領域に進まれたのはなぜでしょうか。

防衛医大を卒業後、しばらく自衛隊病院に勤務しました。

しかし、そこは若い自衛官とその家族が中心で、肺がんの患者さんはほとんどいませんでした。臨床経験に飢えていた私は、もっと本格的にがんの治療を学びたいと一念発起し、防衛医大を辞める決意をしました。当時、5年目で辞めたため1500万円以上の借金を背負うことになり、その金額を忘れないよう、コンピューターのパスワードにしていました。

人の命に最も直結する臓器を扱いたいと思い、心臓か肺かで迷いました。最終的に肺を選んだのは、当時、がんセンターご出身で、防衛医大の教授で居られた呼吸器外科の尾形利郎先生が非常に素晴らしかったからです。その先生の背中を追い、国立がんセンターの門を叩こうと、最初に築地のがんセンター(中央病院)へ無給研修の直談判に行きました。その日が偶然にも地下鉄サリン事件の当日で、もし電車で行っていたら事件に巻き込まれていたかもしれない、という強烈な記憶とともに私の挑戦は始まりました。日本肺癌学会に入会したのも、ちょうどその頃だと思います。

米海軍潜水医学過程卒業

“世界一”を目指した先で出会った、忘れられない患者さん

がんセンターでのご経験はいかがでしたか。

卒業後5年目の1995年からがんセンター東病院で4年間研修いたしましたが、当時の私は肺癌の手術経験がわずか3例と、極端な臨床経験不足だったので、同僚についていくために病院に泊まり込むしかありませんでした。今の働き方改革では考えられない状況です。

しかし、修練を要領よくこなす医師もいれば、時間がかかる医師もいます。まるで「ウサギとカメ」のようですが、どちらのタイプも尊重することは重要な気がいたします。結局、カメのように時間がかかっても、より高い目標に到達することもあるからです。

そんな実力不足の私にチャンスを与えてくださったのは、がんセンター呼吸器外科部長の永井完治先生でした。先生は私の運命を大きく変えてくださった恩人です。その後、中央病院に移り、この二大がんセンターを両方経験したことは、今の私にとって代えがたい経験となりました。

一言で言えば、がんセンター東病院では腫瘍学と手術のイロハを学び、中央病院では手術道の修行を積んだのです。

その頃の私は「世界一の技術を身につけなければならない」という思いに駆られていました。自衛隊病院時代、ある大腸がんの患者さんの手術を担当したことがあります。手術の朝、その患者さんが病室のベッドの上で正座し、静かに瞑想されていたのです。自衛隊病院の病衣は純白でしたから、それはあたかも侍の切腹前の沐浴がごとく私の脳裏に焼き付きました。いざ手術が始まり、経験が浅くもどかしい想いをしている私の頭にその患者さんの姿が浮かんできて、「これほどの思いで手術に臨んでくれる患者さんに対し、自分は何をやっているのか」と、自分の未熟さが許せませんでした。世界最高峰の手技の習得を求めて、がんセンターの門を叩いたのは、そういった経験があったからです。

児玉哲朗先生(中央)、西村光世先生(右)

数多くのご経験の中で、特に心に残っている患者さんはいらっしゃいますか?

この質問をいただくと、何人もの患者さんのお顔が人間交差点のように思い浮かびます。成功体験が圧倒的に多いのですが、上手くいかなかった経験もあります。中でも、築地のがんセンターに赴任して3年目に出会った患者さんのことは決して忘れることができません。

その方は北海道から来られた、肺がんが心臓にまで入り込んでいる進行がんで、地元では切除不能と診断された患者さんでした。私は「大丈夫、切除できると思います」と自信を持って手術に臨みました。術中に超音波などを駆使して完全切除したのですが、手術中に心嚢内の血栓が脳に飛んでしまい、患者さんは二度と目を覚ますことがありませんでした。

がんセンターで数多くの手術を経験して有頂天になっていた30代の私の鼻をへし折られた経験でした。地元から次々と患者さんのご家族が上京され、その度に「話がちがう」と激しく罵倒されました。しかし私は、大脳梗塞で意識のない患者さんとそのご家族のもとへ、1日に4回以上回診と面会を続け、ただ好転するはずの無い現状を伝え続けました。すると2週間ほど経った頃から、ご家族の態度が少しずつ変わっていったのです。最終的には、「先生も、もともと難しい手術だと分かった上で全力を尽くしてくれたんですね」と理解を示してくださり、感謝までしていただきました。

この経験から、医師は決して万能ではないという謙虚さと、患者さんから学ぶ姿勢がいかに大切かを、骨身に染みて教わりました。この患者さんから教わったことは、その後の数千人の患者さんの手術に生きています。

教科書は患者さん。常識を超えていく「治る力」

患者さんから教わったこと、というのは具体的にどういうことでしょうか。

私たちは分厚い教科書で解剖学や生理学を学びますが、本当の教科書は患者さんご自身です。データ上は「もうダメかもしれない」と思っても、患者さんの「生きたい」という強い思いが、予想を覆す結果を生むことがあります。そうなると、教科書に書いてあることの方が嘘だった、ということになります。というか、ガイドラインは全てでは無く、10年後のガイドラインを目の前の患者さんに当てはめることが出来るのが本当のプロフェッショナルだと思います。

例えば、このインタビューシリーズでも紹介されている肺がん患者会ワンステップ理事長の長谷川 一男さんの手術もそうでした。彼は通常量の2倍以上にあたる換算140グレイ相当という、人類史上最高レベルの放射線を浴びた後の手術で、誰もが「傷がくっつくはずがない」と考えていました。しかし彼は諦めず、セカンドオピニオン、サードオピニオンを求めて、最後に私のところにたどり着きました。彼の「まだ死ねない」という強い気持ちがあったからこそ、我々も「どんなに難しくてもやってみよう」と思えたのです。そして実際に切除した組織には、がん細胞が残っていました。あの時手術をしていなければ、今の彼はいなかったかもしれません。

古代ギリシャの医師ヒポクラテスの誓いにもあるように、医師は患者さんを「治す」のではありません。患者さん自身が持つ「治っていく力」を、我々は少しだけ手助けしているに過ぎないのです。ですから、「俺が助けてやる」といった態度は大きな勘違いです。患者さんの「治りたい」という気持ちが、治療の最大の原動力になります。

順天堂大学でのモットーは?

「世界制覇」

「天道に順う」という精神が宿る学閥が無い順天堂に赴任できたことは、私にとって幸運以外の何物でもありませんでしたが、当初は迷いもありました。当時、がんセンターと順天堂大学の呼吸器外科では肺がん治療に関する方針が大きく異なり、学会では常に論争の相手だったからです。あたかも敵軍の領地に落下傘で一人潜入するがごときイメージでしたし、がんセンターでの診療に何の不満もなかったからです。

一方で、本当に自分が目指す肺がん診療を実現するためには、このチャンスを活かすべきだと思ったのも事実です。がんセンター東病院時代の同僚だった高持一矢先生を、まさに三顧の礼で迎えたのを昨日のように覚えています。三国志で劉備玄徳が諸葛亮孔明を迎えたがごとくです(医局員は私を曹操だといいますが)。

順天堂でさらに幸運だったのは、順天堂史上初めてがんを専門とした呼吸器内科教授として髙橋和久先生が居られたことです。そして順天堂では、講座の同志が次から次へと増えていき、あたかもラグビーのスクラムのように推進力が激増して、臨床と研究の歯車が回るようになりました。世界の学会に講座を挙げて演題を発表し、論文発表を加速できたわけです。今年も多くの演題を引っ提げて、特に若い医局員を中心に「世界に打って出る」という精神で前進しています。

坪井正博先生(左)、Rami-Porta先生(右)

これからの医療を担う若い世代へのメッセージ

これからのがん医療を担う若い先生方へ、メッセージをお願いします。

日本人であるというアイデンティティーを大事に、世界と戦ってほしいと願っています。

学問の戦争において遠慮は一切いらない。夢と志

今、世界で最も注目を浴びている国は紛れもなく日本でしょう。それは数千年の時が醸造した日本文化、そして日本人のDNAに深く根差した向上心ゆえだと感じています。史上最多の外国人が来日する近年、異口同音に驚かれるのは日本料理や武道などに代表される豊かな日本文化です。

マルコポーロやエドワードモースがかつて見た日本の姿に、彼らは100年以上の時を経てようやく追いついたということになるのですが、遠くない未来に「外科手術」も日本文化の一つとして世界に認識される時が来ると思いますので、外科医の皆さんにはその自負心を強く持っていただきたい。

日本の凄さというのは、すでに世界的で認められつつあります。世界で最もプライドが高い国の国技において、大谷翔平は100年ぶりに世界記録を更新し、全世界にベーブ・ルースをremindさせています。ボクシングの世界では、井上尚弥は70年ぶりにジョー・ルイスの世界記録を塗り替えました。。サッカーの久保建英やゴルフの松山英樹も彼らに続く活躍を見せてくれるでしょう。スポーツ界の例を挙げましたが、これらは日本が世界でどのような立ち位置にあるかを示す、分かりやすい指標だと考えているからで、紛れもなく現代の日本の若者には計り知れない可能性があると思います。

私自身「世界一の外科医になる」という思い込みで、がむしゃらに走ってきました。人生はそろばん勘定のように割り切れるものではありません。時には、思い込みに没頭することも大事だと思います。そして、モチベーションが下がったり、落ち込んだりして、道に迷ったら、「誰かのために」という原点に立ち返ってみてください。人は自分のためだという気持ちではすぐに途絶えますが、誰かのためと思えば、無限に力が湧いてくるものです。

肺がんは難敵ですが、手術、抗がん剤、放射線治療は驚くほど進歩し、患者さんにとっては本当に希望の持てる時代になりました。特に近年は、タバコを吸わない若年層の肺がんという新たな課題も出てきています。この非常にやりがいのある領域に、情熱を持った若い方々が一人でも多く飛び込んできてくれることを心から願っています。私の好きなアニメ『忍たま乱太郎』にあるように、夢は大きく、そして100%の勇気を持って、世界最高峰の前人未到の肺がん診療を一緒に切り拓いていきましょう。

Move on forward!!!